国内经济基础和资本市场是人民币国际化重中之重

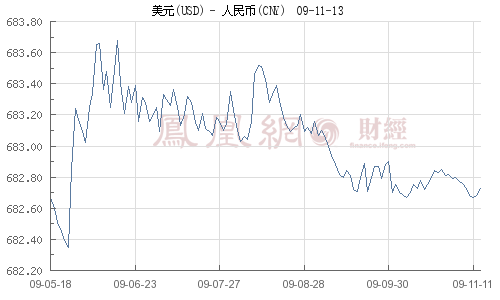

点击图片查看详细数据

把国内经济基础和资本市场基础打扎实,才是人民币国际化和国际金融中心建设初级阶段的重中之重

潘英丽

上海交通大学现代金融研究中心主任潘英丽/文

本次全球金融危机的爆发,大大强化了中央政府金融强国的战略意识。作为金融强国战略的两个相互依存的组成部分,人民币国际化与上海国际金融中心建设都提到了国家战略层面的议事日程上。

亚洲国家对美元和美国金融市场的过度依赖成为本次金融危机的亚洲因素。一个稳定而健全的国际金融体系要求实现国际货币的多元化和美、欧、亚国际资本市场的相对平衡发展。人民币国际化和上海国际金融中心建设,对中国而言既是大国责任,又是金融强国的历史性机遇。

然而,中国的人民币国际化并非能够一蹴而就。其一是人民币国际化的成功有待中国经济转型的完成,否则结构失衡背景下资产泡沫和制造业投资泡沫将埋下金融危机隐患,并可能使人民币国际化半途而废。其二是人民币国际化面临一个“三元悖论”。

笔者根据英镑、美元和日元这些主权国家货币国际化的成功与失败经验,总结并提出人民币国际化的“三元悖论”,其具体内涵是:人民币国际化要求有一个稳定的汇率制度相适应,而稳定的汇率制度在国际汇率和短期资本流动的不稳定性日益增强的背景下需要资本账户的外汇管制来维持;资本账户外汇管制的存在,意味着人民币不可能成为真正的国际储备货币。打破这一悖论需要在国际金融体系变革中引入以稳定为宗旨的国际汇率管理和短期资本流动管理的全球框架。在此之前,人民币国际化只能是一个小步慢行的过程。因此,笔者将“人民币资本账户完全自由兑换前”称为上海国际金融中心建设的初级阶段。

我不认为,上海国际金融中心的建设是我们要追求的目标,“2020年建成与人民币国际化相适应的亚洲国际金融中心”, 这只是发展本土以交易所为核心的现代资本市场体系的一个行动纲领或行动规划目标。上海国际金融中心的形成应该是中国本土资本市场体系发展到国际化成熟阶段的一个自然结果。初级阶段上海建设国际金融中心的实质性任务是借鉴国际成功经验促进本土资本市场体系的发展,建成国内金融中心。其基本宗旨是促进中国经济的转型和可持续发展。

我们近期正在做东盟10国和我国内地31个省市自治区的比较研究。一个初步的发现是东盟10国的人口规模相当于中国的43%,GDP相当于中国的35%。如果将东盟的人口和经济大国印度尼西亚除外,其余东盟9国的人口规模和GDP总量仅相当于中国的25%和23%。就GDP而言,泰国、马来西亚、新加坡和菲律宾各自的经济规模仅排在江苏省和上海市之间,越南排在内蒙古之后,文莱、缅甸、柬埔寨和老挝更是排在了甘肃和海南之后。因此在人民币完全自由兑换前,向周边和东盟渗透的境外人民币增量和存量与国内资本市场潜在的广度和深度发展相比是微不足道的。因此无论是中央政府还是上海市政府在人民币国际化和国际金融中心建设上都应避免急于求成的心态。把国内经济基础和资本市场基础打扎实,才是人民币国际化和国际金融中心建设初级阶段的重中之重。

而且就中国的“全球协同、亚洲主导”的中长期战略而言,我们也无须急切地与日本和印度争夺东盟“小兄弟”。后者易助长东盟的待价而沽。相比较中国经济成功转型、经济日益强健,我们在亚洲将处于十分主动的地位,“亚洲主导”将有可能更快实现。因此在此初级阶段,将经济发展重心放在国内市场的开发和经济转型上,既应成为我们的主战略,又应是我们亚洲战略中的欲擒故纵策略。

因此,我认为,在此初级阶段,中央政府需要在资本账户适度管控的基础上将重点放在金融服务市场的准入和构建相对独立的司法和执法环境上。我们可以允许各类外资金融机构在国内开设更多分支机构从事人民币业务;政府则需要在转变职能、提供公开、公正和公平开展竞争的政策环境和健全的金融生态环境方面取得突破性进展。通过引入外国金融机构提供现代金融服务方面的先进技术和管理经验,促进中国产业结构升级和经济转型。

上海在国际金融中心建设初级阶段的主要任务应该是配合国家“调结构、促转型”的战略部署,加快多元化、多层次资本市场体系的形成和发展。重点发展领域是:(1)促进与企业并购相联系的各类金融服务和社会中介服务,尽快把上海建成亚洲的企业并购中心;(2)加快以政府债券市场为核心和准政府债券为主体的固定收益证券市场发展,为人民币国际化进程中外国投资者尤其是外国央行提供兼具安全性和流动性的投资池,并为建成亚洲人民币国际债券市场打下良好基础;(3)大力培育有利于中小企业和高新企业发展的风险投资基金、私募股权基金和财富管理服务,促进OTC市场的发展,形成有相当厚度的多层次资本市场;(4)加快黄金等商品市场和原油等期货市场的快速发展,为提升中国在国际战略资源市场上的定价能力作出重要贡献;(5)促进航运金融服务和现代航运服务业的发展,充分发挥国际金融中心与国际航运中心发展相互促进的积极作用。

制造业

中小企业

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

2009中国网民财富报告调查

欢迎订阅凤凰网财经电子杂志《股市晚报》